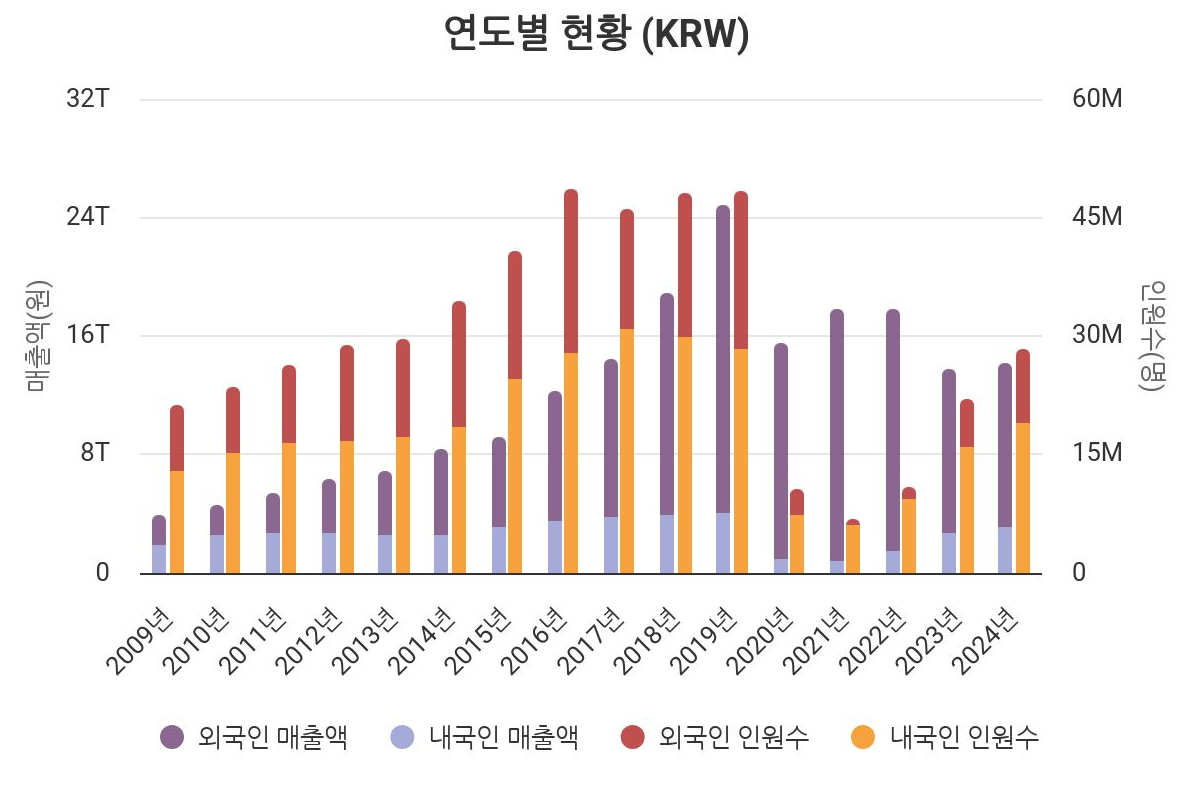

코로나19 팬데믹 이전인 2019년, 국내 면세업계는 24조8586억원 규모로 성장하며 역대 최대 호황을 누렸다. 당시 정부는 중국인 관광객 유치를 위해 비자 발급 요건을 완화하고 중국어 안내 서비스 확대 등 다양한 정책을 추진하며 면세시장 성장에 힘을 보탰다. 그러나 2020년 이후 코로나19 확산과 함께 중국인 관광객의 소비 트렌드가 변화하면서 면세시장 규모는 급격히 위축됐고 지난해에는 14조2249억원으로 줄어들었다. 이에 <IB토마토>는 침체된 면세업계의 현황을 짚어보고 향후 업황 회복 가능성을 점검해보고자 한다.(편집자주)

[IB토마토 박예진 기자] '황금알을 낳는 거위'라고 불릴 정도로 호황을 누리던 국내 면세업계에 먹구름이 좀처럼 걷히지 않고 있다. 코로나19 감염증 엔데믹(풍토병화)에도 외국인 관광객의 국내 면세점 이용이 줄어든 가운데 국내 면세점이 가진 매력도 감소 등이 원인으로 꼽힌다. 이에 지난해 롯데면세점을 시작으로 지난달까지 면세업계 내 희망퇴직이 잇따랐으나, 여전히 빅4 업체 가운데 3곳이 영업적자를 기록하고 있는 것으로 나타났다.

(사진=한국면세점협회)

엔데믹에도 면세시장 규모 14조원 불과

23일 한국면세점협회에 따르면 지난해 면세시장 규모는 14조2249억원을 기록했다. 이는 코로나19 감염증 확산 이전인 2019년 24조8586억원과 대비하면 10조원 이상 축소된 규모다. 한국면세점협회는 롯데·신라·신세계·현대 등 대형면세점을 포함해 12개 법인을 회원사로 두고 있다.

면세업계는 지난 2010년대 초부터 고성장세를 이어왔다. 지난 2010년 4조5260억원이던 면세 시장 규모는 2015년 9조1984억원 규모로 확대되면서 '황금알을 낳는 거위'로 불릴 만큼 호황을 누렸다. 중국인 관광객 유치 강화를 위해 비자 발급 완화와 중국어 안내 서비스 확대에 나서는 등 정부 지원과 함께 중국인 관광객이 한국을 찾는 수가 늘어난 영향이다.

이에 롯데면세점과 신라면세점 등 주요 사업자들은 본격적으로 면세점 수를 늘리기 시작했다. 면세 시장의 성장 속도는 2015년 이후 더 가팔라졌다. 2016년에는 12조2757억원으로 전년 동기 대비 33.45%로 성장했다. 이후 2017년 14조4684억원, 2018년 18조9602억원, 2019년 24조8586억원으로 연평균 약 26.67% 성장률을 보였다.

하지만 코로나19 확산이 시작된 2020년 15조5052억원으로 매출액은 급격하게 꺾였다. 이후 2021년과 2022년은 중국 보따리상인 따이궁을 통해 매출을 일정부분 상쇄하면서 17조8000억원 규모를 유지했다. 실제로 2020년까지 30.82%에 이르던 외국인수 비중은 2021년 9.83%, 2022년 14.43%로 낮아졌지만, 외국인을 대상으로 한 매출은 2020년 14조5855억원, 2021년 17조54억원, 2022년 16조3902억원으로 전체 매출에서 90% 이상의 비중을 차지했다.

특히 관세청이 발표한 자료를 살펴보면 이 시기 면세점 매출 대다수는 중국으로부터 발생한 것으로 확인된다. 2020년과 2021년 중국인 구매자는 전체 매출에서 89.7%, 93.9%를 차지했다. 따이궁 매출액 비중도 같은기간 68.2%에서 82.6%로 확대됐다.

송객수수료 자정 나섰지만 매출 감소 '부메랑'

하지만 높은 송객수수료로 인해 영업이익 감소는 물론 국내 면세업계에 대한 부정적 인식이 확대되는 부작용이 발생했다. 이에 관세청과 면세업계가 따이궁에 대한 송객수수료(적립금·할인액)를 정상화하기 위한 자정활동을 진행했고, 이로 인한 매출 감소가 발생했다.

앞서 매출액 대비 송객수수료 비중은 2019년 5% 수준에서 2020년 6%, 2021년 22%로 올랐다. 코로나19 이전과 비교하면 4배 이상 오른 셈이다. 특히 면세점이 해외 대량구매자 등에 제공하는 송객수수료가 매출액의 최대 40% 수준으로 과도하게 증가했다. 자정활동이 시작된 이후 송객수수료가 매출의 40~50%까지 올랐던 일부 제품의 경우 최근 20%대까지 떨어진 사례도 나타났다.

하지만 이 같은 움직임과 최근 국내 면세업계의 경쟁력 약화로 인한 중국인 관광객 소비트렌드 변화 등은 시장 축소로 이어졌다. 이 가운데 고환율과 임대료 부담 등으로 수익성까지 약화되면서 구조조정이 잇따랐다. 특히 2022년까지 2조2571억원을 기록하던

현대백화점(069960) 면세점 부문 매출액은 지난해 9721억원까지 감소하면서 가장 큰 폭으로 줄었다.

이어

신세계(004170) 면세사업 부문이 3조4400억원에서 2조86억원으로 41.61%, 호텔롯데 면세사업 부문이 5조301억원에서 3조2680억원으로 35.03%,

호텔신라(008770) 면세(TR) 사업 부문이 4조3332억원에서 3조3029억원으로 23.78% 감소했다.

이에 면세업계는 잇따라 구조조정에 나섰다. 롯데면세점은 지난해 업계 처음으로 비상 경영체제에 돌입하고 희망퇴직과 점포효율화 작업을 진행했다. 이에 올해 1분기 영업이익 흑자전환에 성공했다.

이어 지난해 신세계 면세점이 지난해 11월 희망퇴직을 실시했다. 지난달에는 신라면세점과 현대면세점이 희망퇴직 신청을 받았다. 하지만 올해 1분기에도 대형 사업자인 4개사 중 3개사의 영업손실이 지속되고 있다. 특히 신라와 롯데면세점은 지난해 동기 대비 매출이 감소한 것으로 나타났다.

업계에서는 매출 확대보다는 수익성 개선에 초점을 맞추고 있는 모습이다. 업계 한 관계자는 <IB토마토>와 인터뷰에서 "업황 악화로 인해 수익성이 약화되고 있어 기존에 진행해 오던 프로모션 이상으로 모객을 하는 것은 어려운 상황"이라며 "특히 면세 제품의 경우 국세청과 관세청의 규제로 인해 프로모션에도 일정한 제약이 있을 수밖에 없다"라고 설명했다.

박예진 기자 lucky@etomato.com