이재명 정부 출범 이후 친환경·재생에너지 확대 정책이 본격화되고 있다. 미국의 IRA(인플레이션 감축법)를 벤치마킹한 'K-IRA' 입법 추진을 비롯해 전력망 확충, 이격거리 규제 완화 등 인프라 개선 방안이 구체화되면서 한동안 정체됐던 국내 태양광 산업에도 변화의 바람이 불고 있다. 이에 <IB토마토>는 2030년까지 태양광 에너지 수요가 본격적으로 확대될 것이라는 전망 속에서 국내 태양광 산업 생태계가 어떻게 재편될지, 그리고 태양광 사업을 영위하는 주요 기업들의 수익성과 재무구조는 실질적으로 개선될 수 있을지를 짚어본다.(편집자 주)

[IB토마토 권영지 기자] 국내 태양광 산업이 중국산 저가 공세라는 벽에 가로막혀 벼랑 끝에 서 있다. 이미 국내 시장에서 중국산 태양광 모듈 점유율은 80% 안팎에 달하고 있어 국산 제품이 설자리는 갈수록 좁아지고 있다. 태양광 업계가 반덤핑 관세 도입과 국산 기자재 사용 의무화 등 제도적 뒷받침이 절실하다고 호소하는 이유다. 미국과 유럽연합(EU) 등 주요국이 자국 산업 보호를 위해 강력한 정책을 시행하는 것과 달리, 한국은 산업 성장과 보호를 위한 실질적 대책이 부족해 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추기 쉽지 않다는 지적이 나오고 있다.

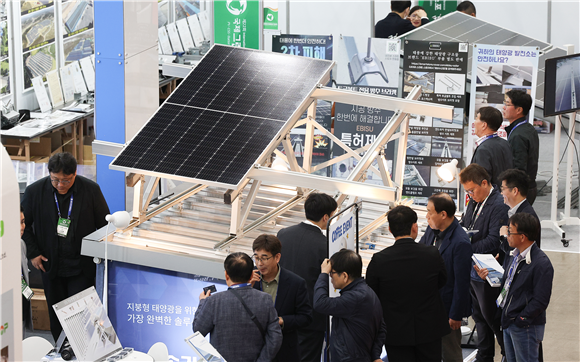

지난 4월23일 대구 북구 엑스코에서 개막한 제22회 국제그린에너지엑스포에서 방문객들이 태양광 부스를 살펴보고 있다.(사진=연합뉴스)

중국산 저가 공세에 국내 태양광 기업 '적자행진'

18일 업계에 따르면 올 상반기 국내 태양광 모듈 시장에서 중국산 점유율은 75~80% 수준으로 추정된다. 2019년 33.5%였던 중국산 셀 비중은 지난해 74.2%까지 급등했으며 이에 따라 국내 태양광 기업의 실적은 급락했다. 폴리실리콘과 웨이퍼 등 핵심 소재 공급도 대부분 중국이 장악하고 있다. 글로벌 태양광 시장에서도 중국은 점유율 75% 이상을 차지하고 있으며, 특히 폴리실리콘은 96%를 점유한 상태다. 대규모 생산 설비와 저렴한 인건비, 정부의 강력한 지원이 결합된 결과다.

중국산 저가 공세로 국내 태양광 기업들의 수익성은 크게 떨어졌다.

한화솔루션(009830)의 경우 연간 기준으로 볼 때 지난해 매출 12조3940억원을 기록했지만, 영업손실 규모는 3002억원에 달했다. 특히 신재생에너지 부문에서만 영업손실 2575억원을 기록해 주력 사업이 심각한 타격을 입었다.

에스에너지(095910)도 지난해 매출 1478억원, 영업손실 144억원을 기록하며 적자를 지속했다.

업계 한 관계자는 <IB토마토>와의 통화에서 “중소·중견 태양광 기업들은 더 큰 어려움을 겪고 있다”면서 “중국의 공급과잉과 저가공세로 가격경쟁력을 확보하지 못해 사업을 축소하거나 철수하는 사례가 속출하고 있다”고 토로했다.

이에 업계는 정부에 반덤핑 관세 도입과 국산 기자재 사용 의무화를 강하게 요구하고 있다. 현재 한국은 한·중 자유무역협정(FTA)으로 인해 중국산 태양광 셀에 관세를 부과하지 않고 있다.

국내 태양광 산업 보호장치 필요…"정부가 나서야"

반면 미국과 유럽은 태양광 산업 보호를 위해 강력한 정책을 시행하고 있다. 미국의 인플레이션 감축법(IRA)은 현지에서 태양광 모듈을 제조하는 기업에 생산세액공제(PTC), 투자세액공제(ITC) 등 다양한 세제 혜택을 제공하고 있다. 동시에 중국·동남아산 제품에는 관세를 부과해 가격 경쟁력을 낮추고 있다.

EU 역시 유럽 내 태양광 산업 보호를 위해 애쓰고 있다. EU는 현재 탄소국경조정제도(CBAM)를 시범운영하고 있으며 내년 1월부터 해당 제도 전면 시행이 확정된 상태다. 고탄소 생산국에서 수입되는 태양광 제품에는 탄소세 등 추가 비용을 부과해 역내 저탄소 제품을 보호하고 자국 산업 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원하고 있다.

한국은 아직까지 실질적인 보호 장치가 거의 없다. 공공 프로젝트에 국산 제품 사용을 ‘권장’하는 수준에 머물러 있고, 반덤핑 관세나 강력한 인센티브 정책도 미비한 상태다. 업계와 전문가들은 이런 정책 공백이 결국 국내 기업 경쟁력 약화로 이어진다고 지적한다. 게다가 중국의 시장 점유율과 기술 격차가 워낙 크다 보니 각 기업의 힘만으로는 한계가 분명하다는 게 업계 안팎의 중론이다.

현재 국회에는 신재생에너지 설비 도입 시 국산 기자재를 우선 사용하도록 권고하고, 행정적·재정적 지원을 확대하는 법안이 상정돼 있다. 일부 공공기관과 정부사업에서 국산 기자재 사용을 의무화하거나 인센티브를 제공하자는 의견도 이어지고 있다.

이에 대해 업계 한 전문가는 <IB토마토>와의 통화에서 “정권 교체 뒤 친환경에너지 관련 지원 정책을 만들기 위한 논의가 활성화 되고는 있지만, 정부가 나서서 산업 자체를 밀어주는 중국에 비해 아직까지 현저히 정책적, 재정적 지원 등이 부족한 건 사실"이라며 "국내 태양광 기업들이 글로벌 시장에서 살아남으려면 보다 적극적인 정부 차원의 지원이 필요하다"라고 말했다.

이와 관련해 정부 역시 태양광 에너지 등 친환경에너지를 적극 활용하려는 움직임을 보이고 있다. 김용범 대통령실 정책실장은 최근 정부 브리핑에서 "RE100 산업단지에 있는 기업은 풍력이나 태양광 등 재생에너지만 100% 사용해 기업 활동을 하도록 하겠다는 게 대통령실 구상"이라고 밝혔다.

권영지 기자 0zz@etomato.com