[IB토마토 최윤석 기자] 롯데그룹이 유동성 위기설로 주가 폭락 등 한차례 홍역을 치렀다. 단순 루머로 판명되는 듯한 분위기지만 실적이나 건전성 등으로 인해 시장의 시선에는 우려가 섞여 있는 게 사실이다. 특히 지난 2022년부터 롯데건설 지원 펀드 조성을 시작으로 본프로젝트파이낸싱(PF)와 롯데케미칼 자회사 주식수익스왑(PRS) 주관 등 롯데그룹과 폭 넒은 파트너십을 이어오고 있는 메리츠증권의 고민이 크다. 자칫 롯데그룹의 경영정상화가 제대로 이뤄지지 않을 경우 메리츠증권이 지게 될 부담이 커지기 때문이다.

롯데그룹 위기설에 주요 계열사 주가 '요동'

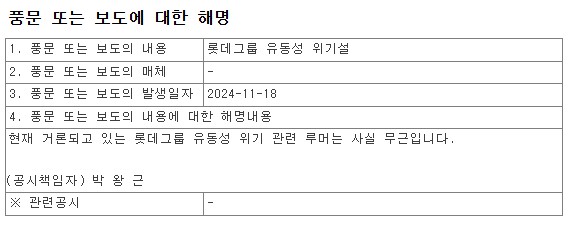

지난 18일 롯데그룹이 유동성 위기에 처했다는 풍문에

롯데지주(004990)를 비롯한 그룹 주요 상장 계열사 주가가 동반 하락했다.

(사진=전자공시시스템)

해당 풍문은 지난 16일 한 유튜브 채널에서 주장한 내용이 텔레그램 주식 단톡방에서 급속도로 퍼지면서 시작됐다. 롯데그룹 전체 차입금은 39조원에 달하지만 연결기준 예상 당기순이익 1조원에 불과해 그룹 차원에서 심각한 유동성 위기에 직면했다는 게 골자다.

롯데그룹은 사실무근이라며 반박했고, 유동성 위기 루머 최초 유포자에 대한 법적 조치에 나섰다. 증권가에서도 시장에 떠도는 소문은 근거가 없거나 과장됐다는 평가를 내놨다.

전우제 KB증권 연구원은 “

롯데케미칼(011170)의 3분기 기준 현금은 3조6000억원 수준이고 부채비율은 78.6%로 높지 않은 수준”이라며 “코스피200 에너지화학 업종의 순차입금 비율 평균이 62.0%, 105.2%인 점을 고려하면 시장에서 제기된 소문은 근거가 없어 보인다”라고 말했다.

노우호 메리츠증권 연구원은 “현재 롯데그룹 계열사에 대한 주가 움직임은 과매도로 판단한다”라며 “다만 롯데케미칼의 경우 이익 전망치와 재무 건전성을 고려하면 향후 리스크 관리가 필요해 보인다”라고 지적했다.

든든한 지원군 메리츠증권

한 차례 파장을 일으킨 롯데그룹 유동성 위기설은 근거가 빈약한 낭설로 결론지어지는 분위기다. 하지만 단순 루머가 주식시장을 요동치게 한 것은 실적부진 장기화에 따른 신뢰도 하락이 원인으로 풀이된다.

(사진=메리츠증권)

실제 롯데그룹은 기존 캐시카우 역할을 하던 화학과 유통 계열사가 저조한 실적을 기록하고 있고, 롯데건설은 공사비와 조달비용 상승으로 재무부담이 커졌다.

이런 상황에서 메리츠증권은 현재 금융권에서 롯데그룹의 가장 든든한 지원군이다. 메리츠증권은 상환을 마치긴 했지만 지난 2022년 롯데건설을 지원하는 1조5000억원 규모 펀드는 조성을 주도하면서 9000억원을 투입했다.

가장 위급한 순간에 도움의 손길을 내민 메리츠증권은 이후 롯데건설과 끈끈한 파트너십을 이어갔다. 보답이라도 하듯 롯데건설은 지난 10월 서울 마곡개발 사업의 본PF 주관사로 메리츠증권을 선정했다. 이어 1조원 규모 부산광역시 해운대구 초고층 랜드마크 단지 개발 사업 본PF 주관도 맡겼다. 메리츠증권은 총 1250억원을 선순위 750억원, 후순위 500억원로 나눠 투자했다.

메리츠증권과 롯데그룹의 파트너십은 미국 자회사 지분 주식수익스왑(PRS) 계약으로 절정을 맞는다. PRS는 신주를 재매입하는 시기에 주식가치가 기준가격보다 높거나, 낮으면 그 차익을 물어주거나 회수하는 구조다. 메리츠증권은 이번 계약에서 롯데케미칼의 미국 자회사 LCLA 지분 40%를 담보로 한 6600억원 규모 자금 투입을 결정했다.

통상적으로 대형 PRS 거래는 소수의 대형증권사가 독식하는 시장이었다. 메리츠증권이 국내 유수의 증권사들을 제치고 롯데케미칼과 PRS 계약을 체결할 수 있던 것은 그간 이어온 끈끈한 파트너십 덕분이라는 평가다. 실제 이번 PRS의 경우 메리츠증권이 아니라 롯데케미칼이 먼저 제안했다는 후문이다.

계열사 정상화에 달린 파트너십

메리츠증권은 그동안 다소 위험성이 있는 딜을 잇달아 성사시키면서 증권업계에서 승부사로 통한다. 롯데그룹과 처음 인연을 맺은 롯데건설 지원 펀드 조성 때도 마찬가지다.

물론 리스크에 대비는 했지만 롯데그룹과 관계가 계속되는 만큼 메리츠증권이 부담해야 할 리스크는 결국 커졌다.

롯데케미칼과의 PRS계약에서 증권사는 장단기 금리 차이를 이용해 수익으로 삼는다. 이번 PRS 계약에서 메리츠증권은 계약기간인 5년간 연간 수수료를 지급받는다. 매입한 자회사 주식을 담보로 ABCP(특수목적회사가 발행하는 기업어음)와 같은 단기 채권 발행에 나선다. 이때 통상적으로 단기 채권에 대한 상환책임은 증권사가 지지만 이번 경우에선 롯데케미칼이 상환 책임을 진다. 나름의 안전장치인 셈이다.

부동산 본PF의 경우에도 메리츠증권은 주로 선순위에 이름을 올렸고 사업장 또한 수익성이 높은 곳을 중심으로 딜을 주관했다.

하지만 이 모든 안전장치는 모두 롯데그룹의 정상화가 이뤄질 때서야 빛을 볼 전망이다. 메리츠증권의 PRS의 경우 단기 채권 발행에서 상환 책임이 롯데케미칼에 있지만 판매 과정에서 발행 주관사로서 부담은 분명 있다. 혹여 롯데케미칼의 채무 불이행 사태가 발발할 경우 PRS 계약을 맺은 메리츠증권도 자유롭지는 않은 것이다. 본PF에도 역시 브릿지론보다는 위험부담이 적지만 결론적으로는 사업장의 분양 여부에 딜 주관 성공 여부가 달렸다.

금융투자업계 관계자는 <IB토마토>에 "가장 힘들 때 백기사가 되어준 메리츠증권이기 때문에 롯데그룹이 좋은 파트너십을 맺고 싶어 하는 하는 것 같다"라면서도 "하지만 앞서 지난 둔촌주공 지원 펀드 조성과는 달리 이후 진행되는 딜은 규모는 물론이고 수익 대비 위험부담도 큰 만큼 향후 추이를 지켜봐야 할 것"이라고 말했다.

최윤석 기자 cys55@etomato.com